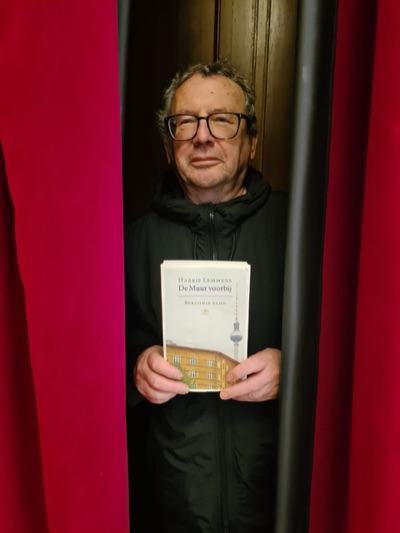

Genau dieses gewöhnliche Leben – unter außergewöhnlichen Umständen – wollte Lemmens in „Beyond the Wall“ einfangen. Er hat eine Auswahl seiner alten Tagebücher zusammengestellt und entführt den Leser von der Vergangenheit in die Gegenwart. „Was ich schreibe, ist keine Retrospektive. Wer zurückblickt, ist immer gefährlich. Plötzlich werden die Dinge schöner. Mein Buch ist ein Augenzeugenbericht, eine Aufzeichnung des Augenblicks selbst.

Dieser Moment begann im Jahr 1981. Lemmens war damals 28 Jahre alt und erfuhr von einem Freund, dass das überregionale Übersetzungsbüro Intertext in Ostberlin einen suchte Muttersprachler Niederländer, der für kommunistische Verbände in den Niederlanden und Flandern Broschüren über das Leben in der DDR übersetzen konnte. „Die Arbeitslosigkeit unter Akademikern war damals hoch. Und ich suchte nach etwas Neuem, nach Möglichkeiten. Es erschien mir auch interessant, Nijmegen zu verlassen. Ich war neugierig und dachte, dass es interessant wäre, etwas Zeit in Berlin zu verbringen, auch wenn mich dieser verrückte Job nicht wirklich interessierte.

„Als Niederländer war ich ein Außenseiter, das machte meinen Aufenthalt zu etwas Besonderem, aber gleichzeitig fiel ich nicht auf. Ich konnte mich frei bewegen. Ganz anders war es für Menschen aus afrikanischen oder asiatischen Ländern. Die Kontaktaufnahme fiel mir leicht. Lemmens hatte bald einen Freundeskreis, der hauptsächlich aus Künstlern, Schriftstellern und Schauspielern bestand, kurz: die „Asozialen von Prenzlauer Berg“, wie das ostdeutsche SED-Regime diese Gruppe bezeichnete.

„In anderthalb Jahren musste ich zweimal den Direktor von Intertext besuchen. Und da waren zwei grauhaarige Herren von der Stasi, die mich angeblich davor gewarnt haben, mit asozialen Menschen in Kontakt zu kommen. Aber ja, ich hatte gerade einen Artikel übersetzt, in dem es hieß, dass es in der DDR keine Asozialen gäbe. Also habe ich dagegen Einspruch erhoben und das war’s. »

Erst kürzlich, mehr als vierzig Jahre nach diesen beiden kurzen Gesprächen, beantragte Lemmens eine eigene Stasi-Bescheinigung. „Ich habe ihn nie verfolgt, ich wollte es nicht. Erst als ich an diesem Buch arbeitete, kam mir der Gedanke, dass es interessant sein würde zu sehen, was sie über mich geschrieben hatten. Vielleicht gibt es Dinge, die ich vergessen habe. Aber es war sehr wenig, nichts Interessantes. Und eines der Hauptthemen meines Buches ist Vertrauen. Ich glaube an Menschen, viel mehr als an Staaten, Systeme oder irgendetwas anderes. In der DDR spielte der Verdacht eine große Rolle; Vielleicht macht sich jemand Notizen, vielleicht begeht jemand Verrat. Aber wir mussten das beiseite legen, sonst hätten wir kein Leben mehr.

Theater

Das Verlangen, so argumentiert Lemmens, sei eines der Grundkonzepte der DDR gewesen. „Jeder wollte dem Alltag entfliehen, etwas anderes, von einer Weltreise bis hin zur Möglichkeit, die Kleidung zu kaufen, die er in West-Berlin trug. Denn die DDR hatte schon immer diesen Spiegel der BRD. Und es war verrückt zu sehen, wie bestimmte Dinge funktionierten: C&A zum Beispiel produzierte günstig in der DDR, verkaufte seine Kleidung in Deutschland und dann Weiss marschierte mit durch Ostberlin. Sie können auch die mögliche Wiedervereinigung in Frage stellen. Der Übergang zum Kapitalismus war sehr erzwungen, einige kluge Köpfe flohen mit den Unternehmen der DDR. Und auch heute noch unterscheiden sich die Gehälter zwischen Ost und West. Das ist natürlich nicht möglich.

Als die Mauer am 9. November 1989 fiel, war Harrie Lemmens bereits seit Jahren nicht mehr in der DDR. Und obwohl er zufällig dorthin gelangte, bestimmte Ostberlin indirekt den Verlauf seines weiteren Lebens, denn bei Intertext lernte er die portugiesische Übersetzerin und Fotografin Ana Carvalho kennen, mit der er noch heute zusammen ist. „Meine Erfahrungen mit der DDR erweiterten meine Welt und dank Ana wurde diese Welt noch größer, Portugal und Lateinamerika kamen hinzu.“

Aber wer denkt schon an die schönen Erinnerungen Ostalgie Ermutigung ist ein Fehler. „Nein, es stört mich auf jeden Fall nicht. Letztlich ist dieser Mangel an Freiheit, ein solches Kontrollsystem, schädlich für die (psychische) Gesundheit der Menschen. Es ist seltsam, die Spaltung ist in Berlin auch heute noch präsent. Ich finde es schade, dass das Palais de la République verschwunden ist. Von außen war es ein wunderschönes Gebäude. Und es besteht keine Notwendigkeit, alles komplett zu verflachen…“

„Bacon-Guru. Allgemeiner Twitter-Fan. Food-Fan. Preisgekrönter Problemlöser. Lebenslanger Kaffee-Geek.“